日本の三蔵法師

2012年4月1日

西遊記に登場する三蔵法師は皆さんご存知でしょう。三蔵法師がはるばる天竺(インド)へ政府の禁止命令を破ってまで仏典を取りに行った動機は当時諸説入り乱れていた仏典の解釈に終止符を打つべく天竺にある原典を入手することでした。

なぜこんな話を持ち出したかというと、ヒマラヤの山奥である人物の記念館を見つけてしまったからです。普通、外国の山をトレッキングをしていてイキナリ昔の日本人の記念館があったりしますか?しかも明治維新からの古いお付き合いのヨーロッパではなく国交樹立からわずか50年のネパールでです。何か凄いことをしたらしいことがもうこれだけでわかります。

その人の名前は河口慧海といいます。今から145年前(江戸末期)に生まれた僧侶なのですが、日本に伝来している仏典に疑問を感じ、やはり三蔵法師と同様に原典を求めてチベットに渡った人なのです。お釈迦様は現在のネパールで生まれてインドで布教しました。その後ネパールとインドでは仏教はマイナーな宗教になってしまったため、ネパールの北に位置する当時の仏教先進国であるチベットを目的地としたらしいのです。

当時のチベットは慧海が生まれた当時の日本と同様に鎖国中で外国人の入出国は厳しく取り締まられていましたので、当然密入国するしか方法はありません。その際にネパールのヒマラヤ山中でしばらく暮らしながら機をうかがい、ついに密入国に成功するまで滞在したのが前述の記念館が建っているあたりなのだそうです。日本を出てから密入国に成功してチベットの首都ラサに至るまで実に4年近くかかっています(ちなみに三蔵法師は6年かかって天竺に着きました)。

その後、日本人であることがバレそうになってチベットから密出国するまでの3年間に収拾した仏典を日本に持ち帰り、翻訳・研究するかたわらネパールと日本の友好にも尽力されたとのこと。多分そのせいで記念館が建っているのでしょう。まさに日本の三蔵法師です。

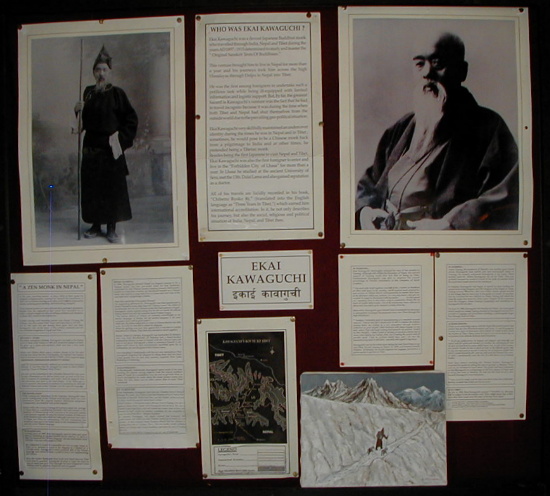

さてヒマラヤ山中に忽然としてあるその記念館に入ってみました。中は当時の遺物や慧海の写真など(上の写真)が展示されていましたが記念館自体が小さく展示物もたいした量ではありませんでした。だがしかしこんな所に記念館があること自体が凄いと思うのです。果たして入館者は年間どのくらいいるのでしょうか。

店長から一言

|